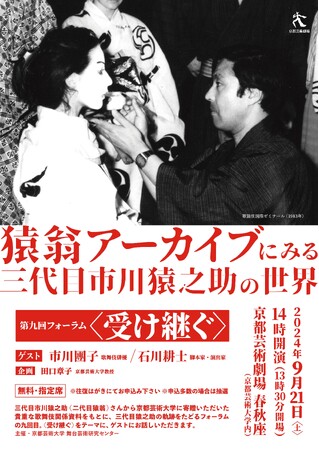

市川團子登壇決定!!猿翁アーカイブにみる三代目市川猿之助の世界第九回フォーラム〈受け継ぐ〉9月21日(土)春秋座にて開催!

学校法人 瓜生山学園 京都芸術大学

三代目市川猿之助(二代目猿翁)さんから京都芸術大学に寄贈いただいた貴重な歌舞伎関係資料をもとに、三代目猿之助の軌跡をたどるフォーラムの九回目。〈受け継ぐ〉をテーマに、ゲストにお話しいただきます。

開催概要 猿翁アーカイブにみる三代目市川猿之助の世界 第九回フォーラム〈受け継ぐ〉

日時:2024年9月21日(土)14:00開演(13:30開場)

会場:京都芸術劇場 春秋座 (京都芸術大学内)〒606-8271 京都市左京区北白川瓜生山2-116

料金:入場無料(要事前申込・全席指定)

ゲスト:市川團子(歌舞伎俳優)、石川耕士(脚本家、演出家)

企画:田口章子(京都芸術大学教授)

映像担当:京都芸術大学 広報課、倉田修次

協力:松竹株式会社、公益社団法人日本俳優協会、株式会社キノシ・オフィス

主催:京都芸術大学舞台芸術研究センター

※イベント詳細・お申込みはこちらからご確認いただけます

https://k-pac.org/events/12220/

企画者のことば「受け継ぐ」 京都芸術大学教授 田口章子

芭蕉の言葉に「故人の求むるところを求むる」とありますが、形はなり易く心はなり難い、先人が何をしようとしたのか。その心を学ばなければいけない。これは祖父の究極の教えでしたね。型をふまえた上で型を破るのが伝統芸の上での創造であって、そういう気持ちがこの芭蕉の言葉なのだと考えられるような気がします。

(「猿之助の仕事」)

三代目市川猿之助(二代目猿翁)の演劇活動の根底には祖父二代目猿之助(初代猿翁)の教えがあったことが知られる。

伝統の受け継ぎかたが芭蕉の言葉に含まれていると考えた三代目猿之助は、伝統には変わるものと変わらないもの、変えてはいけないものと変わらなければいけないものがあるという独自の歌舞伎哲学を掲げた。猿之助歌舞伎の三本柱である「古典の新演出」、「古狂言の復活通し上演」、「新作の創造」は、伝統との格闘の上に成り立っている。

三代目猿之助は歌舞伎歴代の名優たちを、創造作品を残した「創造者」と古来の型を継承しながら独自の世界を作り上げた「表現者」に大別し、自身は後世に自分の作品が残る「創造者」でありたいと希求しながら、「創造」を演劇活動の柱として活躍し続けてきた。そして、伝統演劇の限りない可能性を私たちに教えてくれた。

家の芸「猿之助四十八撰」はもとより、三代目猿之助の成し遂げた数々の偉業を、私たちはどう受け継いでいくか。何を受け継いでいくべきか。本学には猿翁アーカイブがある。「今後これらの資料が歌舞伎の世界だけでなく、広く舞台芸術の歴史の一部として後世の参考になれば」という思いを込めて寄贈した三代目猿之助の願いを無駄にはできない。

九回目となる今回のテーマは「受け継ぐ」。私たちは、時代の風と切り結ぶ破格のエネルギーを持って生き抜いた三代目猿之助から学べることがたくさんあるはずである。

猿翁アーカイブとは

2016年5月、三代目市川猿之助(二代目猿翁)氏から、京都芸術大学に、約2万点にものぼる歌舞伎資料を寄贈いただきました。これら貴重な資料を後世に残すため、京都芸術大学では「猿翁アーカイブプロジェクト」として寄贈資料のデジタル化を進めております。アーカイブ資料の活用の一環として、2016年度より年1回のペースでフォーラムを開催しています。

プロフィール

■三代目市川猿之助(二代目市川猿翁)

1939年(昭和14)生まれ。つねに「時代とともに生きる歌舞伎」をめざし、伝統の継承と創造に全身全霊をかけて走り続けている。「猿翁十種」をはじめとする家の芸の継承はもとより、『義経千本桜』『加賀見山再岩藤』などの古典歌舞伎の再創造、『菊宴月白浪』『競伊勢物語』などの古劇の復活、さらには『ヤマトタケル』や『新・三国志』シリーズなどのスーパー歌舞伎の創造まで、パワフルな活動はみごとな芸術的完成を見せる。現代歌舞伎に多彩で豊穣な成果をもたらしてきた演劇活動の中から「三代猿之助四十八撰」を制定した。歌舞伎にかける熱い思いと革新的な発想は、三代目市川猿之助が育てた弟子たちにも確実に受け継がれている。平成24年新橋演舞場において、祖父が名乗った猿翁の名を二代目として襲名。京都芸術大学では、平成5年に芸術学部教授、平成12年~17年副学長に就任。集中講義では学生に歌舞伎の実技実演指導も行なった。同大の春秋座には徳山詳直前理事長とともに劇場の構想・設計から関わる。初代芸術監督として、杮落し公演の『日本振袖始』はじめ、数々の舞台を企画し出演した。

■市川團子

平成16年1月16日生まれ。市川中車の長男。祖父は市川猿翁。24年6月新橋演舞場で市川猿翁・市川猿之助・市川中車襲名興行の『ヤマトタケル』のワカタケルで五代目市川團子を名乗り初舞台。令和2年11月歌舞伎座『義経千本桜』川連法雅眼館の駿河次郎清繁、12月歌舞伎座『傾城反魂香』の狩野雅楽之介、3年8月歌舞伎座『三社祭』の善玉ほかをつとめた。5年9月春秋座での『市川猿之助 春秋座 特別舞踊公演』では『独楽』の初役に挑んだ。

■石川耕士(いしかわ こうじ) 脚本家・演出家

三代目、四代目の市川猿之助に協力し、いわゆる猿之助歌舞伎全般の脚本・演出を担当。座付作者的存在として歌舞伎界にとっても貴重な存在。

主な作品に、『西太后』、『四天王楓江戸粧』、『華果西遊記』、『四谷怪談忠臣蔵』、『蜘蛛の絲宿直噺』、『上州土産百両首』、『雪之丞変化』など。平成十五年度芸術選奨文部科学大臣新人賞、松尾芸能賞演劇優秀賞、日本演劇興行協会助成賞を受賞。

京都芸術劇場(春秋座・studio21)について

2001年に京都造形芸術大学(現 京都芸術大学)内に開設された、国内の高等教育機関では初めて実現した大学運営による本格的な劇場です。主に歌舞伎の上演を想定してつくられた大劇場=春秋座と、主に現代演劇・ダンスの上演を想定してつくられた小劇場=studio21という、まったくタイプの異なる二つの空間から成り立っており、伝統演劇・芸能から最先端のマルチメディア・パフォーマンスまで、現代の多様な舞台芸術(=performing arts)を幅広くカバーできる施設を誇っています。

舞台芸術を通じて京都における伝統と創造の姿を全国へ、そして世界へと発信しています。

劇場WEBサイト:https://k-pac.org/

Facebook:https://www.facebook.com/kyoto.art.theater

X(旧Twitter):https://x.com/KyotoArtTheater

Instagram:https://www.instagram.com/kyoto_art_theater/

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

三代目市川猿之助(二代目猿翁)さんから京都芸術大学に寄贈いただいた貴重な歌舞伎関係資料をもとに、三代目猿之助の軌跡をたどるフォーラムの九回目。〈受け継ぐ〉をテーマに、ゲストにお話しいただきます。

開催概要 猿翁アーカイブにみる三代目市川猿之助の世界 第九回フォーラム〈受け継ぐ〉

日時:2024年9月21日(土)14:00開演(13:30開場)

会場:京都芸術劇場 春秋座 (京都芸術大学内)〒606-8271 京都市左京区北白川瓜生山2-116

料金:入場無料(要事前申込・全席指定)

ゲスト:市川團子(歌舞伎俳優)、石川耕士(脚本家、演出家)

企画:田口章子(京都芸術大学教授)

映像担当:京都芸術大学 広報課、倉田修次

協力:松竹株式会社、公益社団法人日本俳優協会、株式会社キノシ・オフィス

主催:京都芸術大学舞台芸術研究センター

※イベント詳細・お申込みはこちらからご確認いただけます

https://k-pac.org/events/12220/

企画者のことば「受け継ぐ」 京都芸術大学教授 田口章子

芭蕉の言葉に「故人の求むるところを求むる」とありますが、形はなり易く心はなり難い、先人が何をしようとしたのか。その心を学ばなければいけない。これは祖父の究極の教えでしたね。型をふまえた上で型を破るのが伝統芸の上での創造であって、そういう気持ちがこの芭蕉の言葉なのだと考えられるような気がします。

(「猿之助の仕事」)

三代目市川猿之助(二代目猿翁)の演劇活動の根底には祖父二代目猿之助(初代猿翁)の教えがあったことが知られる。

伝統の受け継ぎかたが芭蕉の言葉に含まれていると考えた三代目猿之助は、伝統には変わるものと変わらないもの、変えてはいけないものと変わらなければいけないものがあるという独自の歌舞伎哲学を掲げた。猿之助歌舞伎の三本柱である「古典の新演出」、「古狂言の復活通し上演」、「新作の創造」は、伝統との格闘の上に成り立っている。

三代目猿之助は歌舞伎歴代の名優たちを、創造作品を残した「創造者」と古来の型を継承しながら独自の世界を作り上げた「表現者」に大別し、自身は後世に自分の作品が残る「創造者」でありたいと希求しながら、「創造」を演劇活動の柱として活躍し続けてきた。そして、伝統演劇の限りない可能性を私たちに教えてくれた。

家の芸「猿之助四十八撰」はもとより、三代目猿之助の成し遂げた数々の偉業を、私たちはどう受け継いでいくか。何を受け継いでいくべきか。本学には猿翁アーカイブがある。「今後これらの資料が歌舞伎の世界だけでなく、広く舞台芸術の歴史の一部として後世の参考になれば」という思いを込めて寄贈した三代目猿之助の願いを無駄にはできない。

九回目となる今回のテーマは「受け継ぐ」。私たちは、時代の風と切り結ぶ破格のエネルギーを持って生き抜いた三代目猿之助から学べることがたくさんあるはずである。

猿翁アーカイブとは

2016年5月、三代目市川猿之助(二代目猿翁)氏から、京都芸術大学に、約2万点にものぼる歌舞伎資料を寄贈いただきました。これら貴重な資料を後世に残すため、京都芸術大学では「猿翁アーカイブプロジェクト」として寄贈資料のデジタル化を進めております。アーカイブ資料の活用の一環として、2016年度より年1回のペースでフォーラムを開催しています。

プロフィール

■三代目市川猿之助(二代目市川猿翁)

1939年(昭和14)生まれ。つねに「時代とともに生きる歌舞伎」をめざし、伝統の継承と創造に全身全霊をかけて走り続けている。「猿翁十種」をはじめとする家の芸の継承はもとより、『義経千本桜』『加賀見山再岩藤』などの古典歌舞伎の再創造、『菊宴月白浪』『競伊勢物語』などの古劇の復活、さらには『ヤマトタケル』や『新・三国志』シリーズなどのスーパー歌舞伎の創造まで、パワフルな活動はみごとな芸術的完成を見せる。現代歌舞伎に多彩で豊穣な成果をもたらしてきた演劇活動の中から「三代猿之助四十八撰」を制定した。歌舞伎にかける熱い思いと革新的な発想は、三代目市川猿之助が育てた弟子たちにも確実に受け継がれている。平成24年新橋演舞場において、祖父が名乗った猿翁の名を二代目として襲名。京都芸術大学では、平成5年に芸術学部教授、平成12年~17年副学長に就任。集中講義では学生に歌舞伎の実技実演指導も行なった。同大の春秋座には徳山詳直前理事長とともに劇場の構想・設計から関わる。初代芸術監督として、杮落し公演の『日本振袖始』はじめ、数々の舞台を企画し出演した。

■市川團子

平成16年1月16日生まれ。市川中車の長男。祖父は市川猿翁。24年6月新橋演舞場で市川猿翁・市川猿之助・市川中車襲名興行の『ヤマトタケル』のワカタケルで五代目市川團子を名乗り初舞台。令和2年11月歌舞伎座『義経千本桜』川連法雅眼館の駿河次郎清繁、12月歌舞伎座『傾城反魂香』の狩野雅楽之介、3年8月歌舞伎座『三社祭』の善玉ほかをつとめた。5年9月春秋座での『市川猿之助 春秋座 特別舞踊公演』では『独楽』の初役に挑んだ。

■石川耕士(いしかわ こうじ) 脚本家・演出家

三代目、四代目の市川猿之助に協力し、いわゆる猿之助歌舞伎全般の脚本・演出を担当。座付作者的存在として歌舞伎界にとっても貴重な存在。

主な作品に、『西太后』、『四天王楓江戸粧』、『華果西遊記』、『四谷怪談忠臣蔵』、『蜘蛛の絲宿直噺』、『上州土産百両首』、『雪之丞変化』など。平成十五年度芸術選奨文部科学大臣新人賞、松尾芸能賞演劇優秀賞、日本演劇興行協会助成賞を受賞。

京都芸術劇場(春秋座・studio21)について

2001年に京都造形芸術大学(現 京都芸術大学)内に開設された、国内の高等教育機関では初めて実現した大学運営による本格的な劇場です。主に歌舞伎の上演を想定してつくられた大劇場=春秋座と、主に現代演劇・ダンスの上演を想定してつくられた小劇場=studio21という、まったくタイプの異なる二つの空間から成り立っており、伝統演劇・芸能から最先端のマルチメディア・パフォーマンスまで、現代の多様な舞台芸術(=performing arts)を幅広くカバーできる施設を誇っています。

舞台芸術を通じて京都における伝統と創造の姿を全国へ、そして世界へと発信しています。

劇場WEBサイト:https://k-pac.org/

Facebook:https://www.facebook.com/kyoto.art.theater

X(旧Twitter):https://x.com/KyotoArtTheater

Instagram:https://www.instagram.com/kyoto_art_theater/

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ