【中部大学】英語学習を支える性格が英語力向上につながることが判明--成しとげる力"L2グリット"の育成が国際化のカギ --

世界的に受験者の多い英語能力試験TOEIC®で日本の2022年の平均点は561点(990点満点)だった。これは比較の対象とした41カ国中の28番目と低い 。受験者のほとんどは中学校から英語教育を受けている。それにも関わらず日本人の英語力が世界的にみて低いのは、日本で英語力を高めることの難しさを示している。

このたび、中部大学(愛知県春日井市) 人文学部 英語英米文化学科の三上仁志准教授は、同学科に所属する106人の学生を対象としてグリット(GRIT)と呼ばれる目標に向かってやり抜くことができる能力と、英語のGPAやTOEIC®の成績の関係を調べた。その結果、グリットが英語力向上に影響することを確認した.。

1.発表概要

世界的に受験者の多い英語能力試験TOEIC®で日本の2022年の平均点は561点(990点満点)だった。これは比較の対象とした41カ国中の28番目と低い*1 。受験者のほとんどは中学校から英語教育を受けている。それにも関わらず日本人の英語力が世界的にみて低いのは、日本で英語力を高めることの難しさを示している。

中部大学 人文学部 英語英米文化学科の三上仁志准教授は、同学科に所属する106人の学生を対象としてグリット(GRIT)(注1)と呼ばれる目標に向かってやり抜くことができる能力と、英語のGPA(注2)やTOEIC®の成績の関係を調べた。その結果、グリットが英語力向上に影響することを確認した。

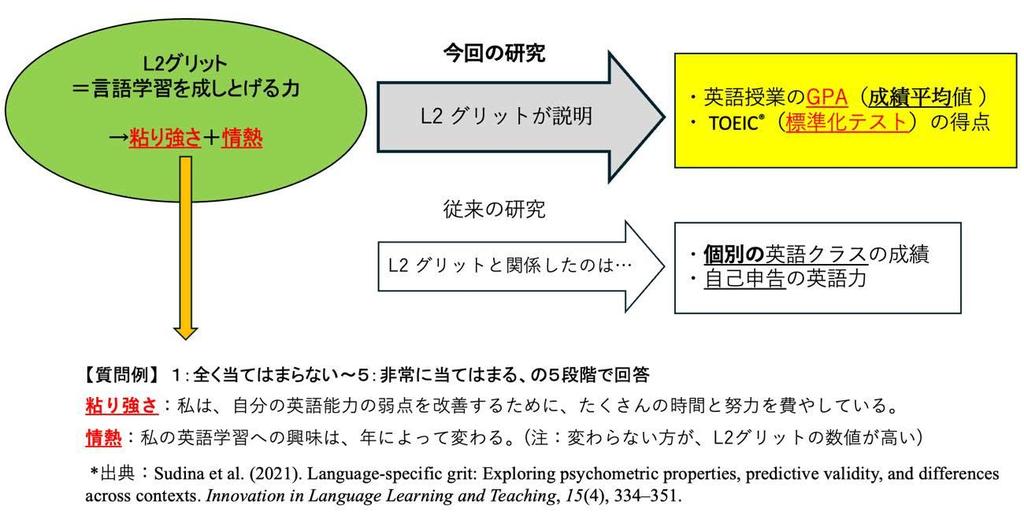

グリットは高い目標・長期目標を達成する人物が共通して持つ「成しとげる力」であり、訓練によって身につけることが可能な特性だとされる。米教育省もグリットに注目しており*2、その特性と育成方法の関係は、世界的に研究されている。しかし、これまでの研究では、研究結果の比較に不向きな英語力の指標(学校のクラス別に実施されたテストの点数や自己申告の熟達度)が使用されてきた。そのためグリットと言語学習成果の関係には曖昧な点が多かった(図)。

今回の研究は、質問紙を使用して第二言語として「言語学習を成しとげる力」である「L2グリット」の強さを測定し、階層的回帰分析(注3)と呼ばれる統計的手法を用いてL2グリット、英語授業のGPA(成績平均値)、TOEIC®得点の関係を検証した。分析の結果から、L2 グリットが、英語授業のGPA とTOEIC®得点のそれぞれを統計的に説明することが判明した。これらの結果は、日本の英語教育においてL2グリットの育成を目指すことの重要性を支持するものである。

コロナ後の訪日外国人の数は、順調に増加している。このようなインバウンド需要の回復と共に、実用的な英語に触れる機会も増え、英語で「おもてなし」をし、日本のカルチャーを紹介する力の重要性も高まっている。このような状況においてL2グリットの育成を目指すことは、自律性の高い学習者の育成につながり、国レベルでの英語力向上につながる可能性がある。

詳しい調査方法と結果・考察は、ケンブリッジ大学出版の専門誌『Language Teaching』(57号、274-289頁)に公開されている。本研究は中部大学倫理審査委員会の承認(番号:20220068)を得て実施された。

なお、日本では2020年4月から小学校での英語学習が本格的にスタートした。このことも日本人のL2グリットの強さを高める効果に表れることを期待したい。

*1 https://www.iibc-global.org/iibc/press/2023/p222.html

*2 https://search.usa.gov/search?utf8=%E2%9C%93&affiliate=ed.gov&query=grit

2.論文情報

雑 誌 名: Language Teaching

タイトル: Revalidation of the L2-Grit scale: A conceptual replication of Teimouri, Y., Plonsky, L., & Tabandeh, F. (2022). L2 grit: Passion and perseverance for second-language learning

著者:Hitoshi Mikami

DOI: 10.1017/S0261444822000544

URL: https://www.cambridge.org/core/journals/language-teaching

3.用語解説

注1 グリット(GRIT):

米国の心理学者アンジェラ・リー・ダックワースが提唱した、目標に向かってやり抜くことができる能力のこと。ダックワースによれば、長期目標の達成には、生まれ持った知能指数(IQ)や才能だけではなく、努力し続ける情熱が重要である。また、それらの精神力は、トレーニングで伸ばすことができるとされている。GRITは、①Guts(ガッツ:困難な状況に立ち向かう力)、②Resilience(レジリエンス:失敗にめげずに続ける力)、③Initiative(イニシアチブ:自分から行動する力)、④Tenacity(テナシティ:最後までやり切る力)の4つ頭文字からなる。

注2 GPA:Grade Point Average(グレード・ポイント・アベレージ)の略。

欧米の大学で使われる一般的な成績評価方法である。算出の際は、学生一人ひとりの履修科目の成績評価をGP(グレード・ポイント)に置きかえ、その平均を数値で表す。例えば、成績が100点満点のクラスの場合、90点以上を4.0、80~89点を3.0、70~79点を2.0、60~69点を1.0、59点以下を0.0などに置き換え、履修科目全体の平均値を算出する。GPAは、学生の学習意欲向上を図ったり適切な修学指導方法を考えたりするための指標として活用されるほか、学校でのパフォーマンスの国際比較を可能とする。

注3 階層的回帰分析:

興味のある要因同士の結びつきの強さを検証するための統計解析手法の1つ。今回の研究では、言語学習に特有のグリットの重要性の重要性を比較する目的で用いられた。

4.お問い合わせ先

【研究内容について】

三上仁志 中部大学 人文学部 英語英米文化学科 准教授

Eメール mikami_h@isc.chubu.ac.jp

TEL:0568-51-9152

▼本件に関する問い合わせ先

中部大学 学園広報部広報課

TEL:0568-51-7638

メール:cuinfo@office.chubu.ac.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/

プレスリリース詳細へ https://digitalpr.jp/r/90463