配信記事やプレスリリースは、配信・発表元による原稿をそのまま掲載しています。 お問い合わせは各情報配信・発表元に直接お願いします。

【参加費無料】認知症の日常生活の困りごとに対しどんな支援ができるのか? オンライン勉強会を開催

2025年4月22日(火) 18時〜 ウェルビト独自に行った認知症の生活障害に関するアンケート結果も公開

2025年4月8日

株式会社ウェルビト

報道関係各位

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202504076960-O3-9w3416fK】

【参加費無料】認知症の日常生活の困りごとに対し どんな支援ができるのか? 専門家によるオンライン勉強会を開催 2025年4月22日(火) 18時〜 株式会社ウェルビト

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202504076960-O3-9w3416fK】

介護施設入所に特化した身元保証サービス事業を行う「株式会社ウェルビト」(本社:東京都新宿区、代表:堀内貴敬、山内悠)は、認知症の方の生活障害への支援をテーマとした勉強会を企画し、現在参加申し込みを受け付けております。

認知症になると脳の機能が少しずつ低下していき、その結果日常生活のさまざまな場面で支障をきたすことがあります。こうした日常生活の不自由は、ご本人の得意なことや習慣を活かすことで改善できるケースも多くあります。

今回、ウェルビトではケアマネージャーを対象に認知症の生活障害に関する独自アンケートを実施。その結果を踏まえ、このほど「「生活の困りごと」から考える認知症の方への支援―ご利用者の視点を活かしたケアの工夫―」と題したオンライン勉強会を企画いたしました。この勉強会では、高齢者の心理支援を専門とする臨床心理士/公認心理師の扇澤史子氏を講師に招き、認知症の方の得意なこと、できることにフォーカスを当てた支援のあり方について解説。高齢者の日常生活を支えるケアマネージャーが明日から役立てられる情報を紹介いたします。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202504076960-O4-4YHlM21o】

株式会社ウェルビト公式サイト:https://mi-ka-ta.jp/

ウェルビト勉強会の概要・お申し込み方法

テーマ:「生活の困りごと」から考える認知症の方への支援―ご利用者の視点を活かしたケアの工夫―

▼概要・お申し込みはこちら

https://mi-ka-ta.jp/study_session/study_session_2504_1/

日時:2025年4月22日(火) 18時〜19時15分

※勉強会の最後に質疑応答の時間も予定しております。お寄せいただいたご質問は、時間の許す限り講師にお答えいただきます。

会場:オンラインライブ開催(Zoom)

参加費:無料

講師:扇澤史子 (臨床心理士/公認心理師)

老年臨床心理学を学び、認知症やうつ病などの精神疾患の高齢者や家族を対象としたアセスメントや心理支援、アウトリーチなどに携わる。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202504076960-O5-439iM5Kf】

お問い合わせ・取材のお申し込み:勉強会の取材や講師への個別取材をご希望の場合は、媒体名・お名前・ご連絡先を明記の上、下記アドレスにご連絡ください。

contact@welbito.com

勉強会開催の背景:認知症と軽度認知障害で1,000万人超、日常生活でさまざまな困りごとに直面

厚生労働省の統計によると、認知症高齢者の数は2022年時点で443.2万人、2040年には584.2万人になると推計されています。さらに、日常生活は送れるものの認知症様症状がみられる軽度認知障害(MCI)の高齢者数(2022年で558.5万人)を加えるとその数はすでに1,000万人を超え、高齢者の約3割が認知症またはMCIになる時代となっているのです(https://www.mhlw.go.jp/content/001279920.pdf)。こうした状況の中、高齢者の生活をサポートするケアマネージャーも認知症のご利用者を担当する機会も増加しており、さまざまな日常生活の困りごとに直面していることでしょう。

今回、私たちウェルビトは、ケアマネージャーを対象に認知症の日常生活での困りごとをテーマに独自のアンケート調査を実施し、117件の回答を得ました。今回はその結果の一部をご紹介いたします。

【アンケート対象】 ウェルビト勉強会参加者(ケアマネージャー)

【アンケート方法】 アンケートフォームへの入力

【アンケート実施日】 2025年2月22日

【アンケート回答者数】 117人

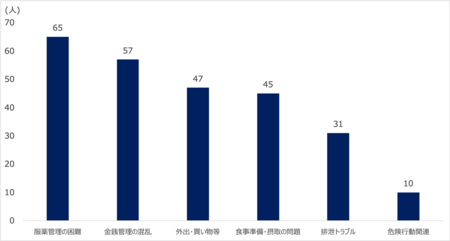

Q. 認知症を有するご本人からの訴えの多い生活障害はどんなものがありますか(複数選択可)?

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202504076960-O6-EWV520Um】

図 1 認知症を有するご本人からの訴えの多い生活障害

※ウェルビトによるアンケート調査結果より回答数の多かったものを抜粋。

認知症の方は、服薬管理の困難や金銭管理の混乱、外出・買い物、食事準備・摂取の問題など、日常生活のさまざまな場面で困難さを感じているという結果となりました。回答の90%以上が複数回答となっていることから、お一人の方が複数の困難さを抱えて生活している様子が伺えます。

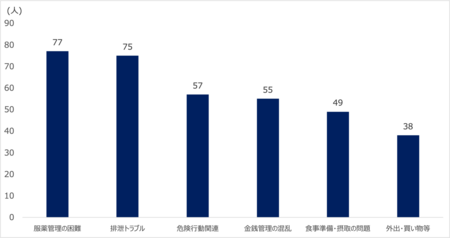

Q. 認知症を有する方のご家族からの訴えの多い生活障害はどんなものがありますか(複数選択可)?

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202504076960-O8-UMkVf1F4】

図2 認知症を有する方のご家族からの訴えの多い生活障害

※ウェルビトによるアンケート調査結果より回答数の多かったものを抜粋。

ご家族からの訴えの内容もご本人とほぼ同様です。ただ、結果を見るとご本人ではそれほど多くなかった排泄トラブルや危険行動(火の不始末など)が上位にきています。理由として、こうした障害は「ケアする側」の負担が大きくなりがちなためと考えられます。

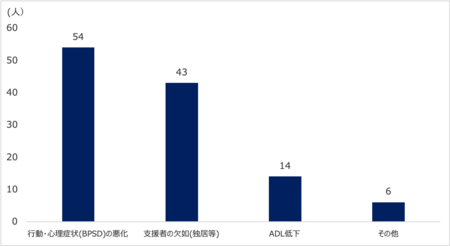

暴言・暴力や徘徊など、認知症のBPSDの悪化により在宅生活が困難になるケースが多い

Q. 認知症の方の在宅生活が難しくなる最大の要因は何ですか?

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202504076960-O9-9uK81TE6】

図3 認知症の方の在宅生活が難しくなる最大の要因

認知症の方の在宅生活が難しくなる要因として、最も多く挙げられたのが「認知症の行動・心理症状(BPSD)の悪化」(46.2%)でした。BPSDとは認知症の方が示す行動面・心理面の症状のことで、本人の日常生活に大きな影響を及ぼすと言われています。では、具体的にBPSDのどのような症状が問題になるのでしょうか。

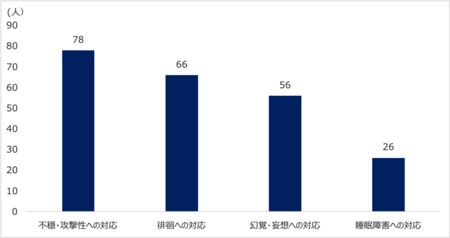

Q. 認知症の方の生活支援のうち行動・心理症状(BPSD)に関連した項目で難しい、もしくは不十分と感じるものを選択してください(複数選択可)

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202504076960-O10-03yh5f8y】

図4 行動・心理症状(BPSD)に関連した項目で難しい、もしくは不十分と感じるもの

※ウェルビトによるアンケート調査結果より回答数の多かったものを抜粋。

認知症のBPSDへの対応が難しい症状として最も多かったのは「不穏・攻撃性」でした。具体的には落ち着かずに家の中を歩き回ったり、怒鳴ったり暴力を振るったりといった行動が挙げられるでしょう。こうした症状により、同居の家族や介護者などの負担が重くなり、在宅生活を困難にするという実情があるようです。

同じく介護者の負担が大きい要素として「徘徊への対応」を挙げる方も多くいました。夜中に一人で出歩いたりしてしまい、その結果行方不明になったり事故に巻き込まれたりするリスクが高く、常時の見守りが必要となるためと考えられます。

その他、幻覚・妄想(「家に(いるはずのない)誰かがいる」と言う、など)、睡眠障害(昼夜逆転、など)といった症状への対応も、在宅生活を困難にする要因として挙げられました。このように認知症のBPSDはさまざまな症状が出るため、その有無や重症度により生活支援のあり方や困難さは変わると同時に、在宅生活の継続にも大きな影響を及ぼすと言えるでしょう。

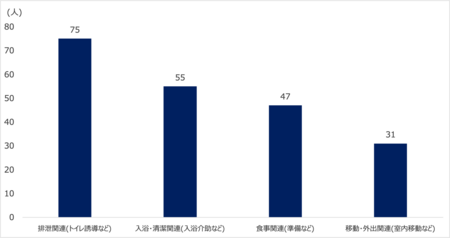

Q. 認知症の方の生活支援のうちADLに関連した項目で難しい、もしくは不十分と感じるものを選択してください(複数選択可)

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202504076960-O11-7Q6EU5r9】

図5 ADLに関連した項目で難しい、もしくは不十分と感じるもの

※ウェルビトによるアンケート調査結果より回答数の多かったものを抜粋。

認知症が進行することにより、日常生活動作(ADL)が徐々に困難になるケースも少なくありません。そこで、ADLに関する対応での困難さについて聞いてみたところ、排泄関連への対応が最も多い結果となりました。トイレの場所がわからなくなるため誘導が必要になったり、排泄を失敗してその片付けに追われたりなど、介護負担が重くなるのが要因となりそうです。その他、入浴・清潔関連(入浴や口腔ケアにサポートが必要)、食事関連(準備や咀嚼の手伝いが必要)、移動・外出関連(付き添いが必要)といった内容にも困難さを感じているという意見がありました。

認知症でも「できること」にフォーカスを当てた支援で日常生活の困難さを改善させよう

今回のウェルビトによるアンケート結果から、認知症の方の在宅ケアにはさまざまな困難さがあること、BPSDの症状などは介護者にとって大きな負担となっていることがわかりました。認知症になると、これまで当たり前にできたことができなくなり、日常生活に支障を来たすことがあります。一方で、こうした日常生活の困難さは、ご本人のできることや得意なこと、習慣を活かすことで改善できるケースもあります。本勉強会では、認知症をはじめとする高齢者の心理支援の経験が豊富な扇澤氏に、「できる支援」の実践方法と、ケアマネージャーが日常の支援で役立てられる工夫について紹介をしていただきます。

たくさんのご参加をお待ちしております。

▼概要・お申し込みはこちら

https://mi-ka-ta.jp/study_session/study_session_2504_1/

身元保証サービスに関するセミナーなども開催中!

ウェルビトでは、勉強会以外にも、サービスに関する個別のご相談、少人数制のオンラインサロンなども開催しております。また、そもそも身元保証サービスって何? どのように会社を選べばいいの? といった疑問や不安をお持ちの方向けに、身元保証セミナーも開催しています。ご興味のある方はぜひお問い合わせください。

▼お問い合わせ・取材のお申し込み:下記メールアドレスまでご連絡ください

contact@welbito.com

身元保証セミナー「いざというときに備えておこう! 身元保証会社の選び方」

日時:2025年4月16日(水) 18時〜19時

2025年4月23日(水) 18時〜19時

会場:オンラインライブ開催(Zoom)

講師:堀内貴敬 (代表司法書士)

https://mi-ka-ta.jp/service_briefing/

担当者コメント

株式会社ウェルビト担当・松本哲

私たちは同じ志を持った仲間によって立ち上げた会社です。「身元保証人がいないという理由で施設に入所できず、結果的に望むような人生を送れない」という“負”を解消し、ひとりひとりが自分らしく生きられる社会の実現に寄与したいー、そんな想いを共有したメンバーによって構成されています。構成メンバーは医療・介護・法律の専門家のほか、マーケティング、デザイナー、編集者など多彩な顔触れ。多様な視点から社会課題の解決につながる新たなサービスの提供に取り組んでまいります。

身元保証のみかたおよび私たちのサービスについて

私たちウェルビトが提供する単身高齢者向け身元保証サービス「身元保証のみかた」の特長は、「介護施設入所に必要なものに特化したサービス」であること。身元保証サービスの中には施設入所後の生活支援や財産管理など幅広いサービスを提供するものも多くありますが、身元保証のみかたでは以下の4つに特化したシンプルでわかりやすいサービスをリーズナブルな価格で提供しています。

身元保証人欄への署名

医療同意

死後事務対応

支払い保証

また、すでに生活保護を受給している方向けの「生活保護受給者向けプラン」や、近い将来生活保護を受給する見込みの方向けの「ゆくゆく生活保護受給者向けプラン」、終末期でホスピスに入所される方向けの「未来の安心プラン」など、ご利用者の状況に合わせたサービスもご用意しております。

ウェルビトのサービスの詳細は下記URLをご覧ください。

https://mi-ka-ta.jp/#content_builder

株式会社ウェルビトについて

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202504076960-O12-906v28Pj】

【会社概要】

社名:株式会社ウェルビト

本社所在地:東京都新宿区四谷三丁目13番4号

代表取締役:堀内貴敬 山内 悠

事業内容:施設入所に特化した身元保証サービス

設立: 2023年3月2日

HP:https://mi-ka-ta.jp/

プレスリリース詳細へ https://kyodonewsprwire.jp/release/202504076960

2025年4月8日

株式会社ウェルビト

報道関係各位

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202504076960-O3-9w3416fK】

【参加費無料】認知症の日常生活の困りごとに対し どんな支援ができるのか? 専門家によるオンライン勉強会を開催 2025年4月22日(火) 18時〜 株式会社ウェルビト

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202504076960-O3-9w3416fK】

介護施設入所に特化した身元保証サービス事業を行う「株式会社ウェルビト」(本社:東京都新宿区、代表:堀内貴敬、山内悠)は、認知症の方の生活障害への支援をテーマとした勉強会を企画し、現在参加申し込みを受け付けております。

認知症になると脳の機能が少しずつ低下していき、その結果日常生活のさまざまな場面で支障をきたすことがあります。こうした日常生活の不自由は、ご本人の得意なことや習慣を活かすことで改善できるケースも多くあります。

今回、ウェルビトではケアマネージャーを対象に認知症の生活障害に関する独自アンケートを実施。その結果を踏まえ、このほど「「生活の困りごと」から考える認知症の方への支援―ご利用者の視点を活かしたケアの工夫―」と題したオンライン勉強会を企画いたしました。この勉強会では、高齢者の心理支援を専門とする臨床心理士/公認心理師の扇澤史子氏を講師に招き、認知症の方の得意なこと、できることにフォーカスを当てた支援のあり方について解説。高齢者の日常生活を支えるケアマネージャーが明日から役立てられる情報を紹介いたします。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202504076960-O4-4YHlM21o】

株式会社ウェルビト公式サイト:https://mi-ka-ta.jp/

ウェルビト勉強会の概要・お申し込み方法

テーマ:「生活の困りごと」から考える認知症の方への支援―ご利用者の視点を活かしたケアの工夫―

▼概要・お申し込みはこちら

https://mi-ka-ta.jp/study_session/study_session_2504_1/

日時:2025年4月22日(火) 18時〜19時15分

※勉強会の最後に質疑応答の時間も予定しております。お寄せいただいたご質問は、時間の許す限り講師にお答えいただきます。

会場:オンラインライブ開催(Zoom)

参加費:無料

講師:扇澤史子 (臨床心理士/公認心理師)

老年臨床心理学を学び、認知症やうつ病などの精神疾患の高齢者や家族を対象としたアセスメントや心理支援、アウトリーチなどに携わる。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202504076960-O5-439iM5Kf】

お問い合わせ・取材のお申し込み:勉強会の取材や講師への個別取材をご希望の場合は、媒体名・お名前・ご連絡先を明記の上、下記アドレスにご連絡ください。

contact@welbito.com

勉強会開催の背景:認知症と軽度認知障害で1,000万人超、日常生活でさまざまな困りごとに直面

厚生労働省の統計によると、認知症高齢者の数は2022年時点で443.2万人、2040年には584.2万人になると推計されています。さらに、日常生活は送れるものの認知症様症状がみられる軽度認知障害(MCI)の高齢者数(2022年で558.5万人)を加えるとその数はすでに1,000万人を超え、高齢者の約3割が認知症またはMCIになる時代となっているのです(https://www.mhlw.go.jp/content/001279920.pdf)。こうした状況の中、高齢者の生活をサポートするケアマネージャーも認知症のご利用者を担当する機会も増加しており、さまざまな日常生活の困りごとに直面していることでしょう。

今回、私たちウェルビトは、ケアマネージャーを対象に認知症の日常生活での困りごとをテーマに独自のアンケート調査を実施し、117件の回答を得ました。今回はその結果の一部をご紹介いたします。

【アンケート対象】 ウェルビト勉強会参加者(ケアマネージャー)

【アンケート方法】 アンケートフォームへの入力

【アンケート実施日】 2025年2月22日

【アンケート回答者数】 117人

Q. 認知症を有するご本人からの訴えの多い生活障害はどんなものがありますか(複数選択可)?

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202504076960-O6-EWV520Um】

図 1 認知症を有するご本人からの訴えの多い生活障害

※ウェルビトによるアンケート調査結果より回答数の多かったものを抜粋。

認知症の方は、服薬管理の困難や金銭管理の混乱、外出・買い物、食事準備・摂取の問題など、日常生活のさまざまな場面で困難さを感じているという結果となりました。回答の90%以上が複数回答となっていることから、お一人の方が複数の困難さを抱えて生活している様子が伺えます。

Q. 認知症を有する方のご家族からの訴えの多い生活障害はどんなものがありますか(複数選択可)?

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202504076960-O8-UMkVf1F4】

図2 認知症を有する方のご家族からの訴えの多い生活障害

※ウェルビトによるアンケート調査結果より回答数の多かったものを抜粋。

ご家族からの訴えの内容もご本人とほぼ同様です。ただ、結果を見るとご本人ではそれほど多くなかった排泄トラブルや危険行動(火の不始末など)が上位にきています。理由として、こうした障害は「ケアする側」の負担が大きくなりがちなためと考えられます。

暴言・暴力や徘徊など、認知症のBPSDの悪化により在宅生活が困難になるケースが多い

Q. 認知症の方の在宅生活が難しくなる最大の要因は何ですか?

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202504076960-O9-9uK81TE6】

図3 認知症の方の在宅生活が難しくなる最大の要因

認知症の方の在宅生活が難しくなる要因として、最も多く挙げられたのが「認知症の行動・心理症状(BPSD)の悪化」(46.2%)でした。BPSDとは認知症の方が示す行動面・心理面の症状のことで、本人の日常生活に大きな影響を及ぼすと言われています。では、具体的にBPSDのどのような症状が問題になるのでしょうか。

Q. 認知症の方の生活支援のうち行動・心理症状(BPSD)に関連した項目で難しい、もしくは不十分と感じるものを選択してください(複数選択可)

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202504076960-O10-03yh5f8y】

図4 行動・心理症状(BPSD)に関連した項目で難しい、もしくは不十分と感じるもの

※ウェルビトによるアンケート調査結果より回答数の多かったものを抜粋。

認知症のBPSDへの対応が難しい症状として最も多かったのは「不穏・攻撃性」でした。具体的には落ち着かずに家の中を歩き回ったり、怒鳴ったり暴力を振るったりといった行動が挙げられるでしょう。こうした症状により、同居の家族や介護者などの負担が重くなり、在宅生活を困難にするという実情があるようです。

同じく介護者の負担が大きい要素として「徘徊への対応」を挙げる方も多くいました。夜中に一人で出歩いたりしてしまい、その結果行方不明になったり事故に巻き込まれたりするリスクが高く、常時の見守りが必要となるためと考えられます。

その他、幻覚・妄想(「家に(いるはずのない)誰かがいる」と言う、など)、睡眠障害(昼夜逆転、など)といった症状への対応も、在宅生活を困難にする要因として挙げられました。このように認知症のBPSDはさまざまな症状が出るため、その有無や重症度により生活支援のあり方や困難さは変わると同時に、在宅生活の継続にも大きな影響を及ぼすと言えるでしょう。

Q. 認知症の方の生活支援のうちADLに関連した項目で難しい、もしくは不十分と感じるものを選択してください(複数選択可)

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202504076960-O11-7Q6EU5r9】

図5 ADLに関連した項目で難しい、もしくは不十分と感じるもの

※ウェルビトによるアンケート調査結果より回答数の多かったものを抜粋。

認知症が進行することにより、日常生活動作(ADL)が徐々に困難になるケースも少なくありません。そこで、ADLに関する対応での困難さについて聞いてみたところ、排泄関連への対応が最も多い結果となりました。トイレの場所がわからなくなるため誘導が必要になったり、排泄を失敗してその片付けに追われたりなど、介護負担が重くなるのが要因となりそうです。その他、入浴・清潔関連(入浴や口腔ケアにサポートが必要)、食事関連(準備や咀嚼の手伝いが必要)、移動・外出関連(付き添いが必要)といった内容にも困難さを感じているという意見がありました。

認知症でも「できること」にフォーカスを当てた支援で日常生活の困難さを改善させよう

今回のウェルビトによるアンケート結果から、認知症の方の在宅ケアにはさまざまな困難さがあること、BPSDの症状などは介護者にとって大きな負担となっていることがわかりました。認知症になると、これまで当たり前にできたことができなくなり、日常生活に支障を来たすことがあります。一方で、こうした日常生活の困難さは、ご本人のできることや得意なこと、習慣を活かすことで改善できるケースもあります。本勉強会では、認知症をはじめとする高齢者の心理支援の経験が豊富な扇澤氏に、「できる支援」の実践方法と、ケアマネージャーが日常の支援で役立てられる工夫について紹介をしていただきます。

たくさんのご参加をお待ちしております。

▼概要・お申し込みはこちら

https://mi-ka-ta.jp/study_session/study_session_2504_1/

身元保証サービスに関するセミナーなども開催中!

ウェルビトでは、勉強会以外にも、サービスに関する個別のご相談、少人数制のオンラインサロンなども開催しております。また、そもそも身元保証サービスって何? どのように会社を選べばいいの? といった疑問や不安をお持ちの方向けに、身元保証セミナーも開催しています。ご興味のある方はぜひお問い合わせください。

▼お問い合わせ・取材のお申し込み:下記メールアドレスまでご連絡ください

contact@welbito.com

身元保証セミナー「いざというときに備えておこう! 身元保証会社の選び方」

日時:2025年4月16日(水) 18時〜19時

2025年4月23日(水) 18時〜19時

会場:オンラインライブ開催(Zoom)

講師:堀内貴敬 (代表司法書士)

https://mi-ka-ta.jp/service_briefing/

担当者コメント

株式会社ウェルビト担当・松本哲

私たちは同じ志を持った仲間によって立ち上げた会社です。「身元保証人がいないという理由で施設に入所できず、結果的に望むような人生を送れない」という“負”を解消し、ひとりひとりが自分らしく生きられる社会の実現に寄与したいー、そんな想いを共有したメンバーによって構成されています。構成メンバーは医療・介護・法律の専門家のほか、マーケティング、デザイナー、編集者など多彩な顔触れ。多様な視点から社会課題の解決につながる新たなサービスの提供に取り組んでまいります。

身元保証のみかたおよび私たちのサービスについて

私たちウェルビトが提供する単身高齢者向け身元保証サービス「身元保証のみかた」の特長は、「介護施設入所に必要なものに特化したサービス」であること。身元保証サービスの中には施設入所後の生活支援や財産管理など幅広いサービスを提供するものも多くありますが、身元保証のみかたでは以下の4つに特化したシンプルでわかりやすいサービスをリーズナブルな価格で提供しています。

身元保証人欄への署名

医療同意

死後事務対応

支払い保証

また、すでに生活保護を受給している方向けの「生活保護受給者向けプラン」や、近い将来生活保護を受給する見込みの方向けの「ゆくゆく生活保護受給者向けプラン」、終末期でホスピスに入所される方向けの「未来の安心プラン」など、ご利用者の状況に合わせたサービスもご用意しております。

ウェルビトのサービスの詳細は下記URLをご覧ください。

https://mi-ka-ta.jp/#content_builder

株式会社ウェルビトについて

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202504076960-O12-906v28Pj】

【会社概要】

社名:株式会社ウェルビト

本社所在地:東京都新宿区四谷三丁目13番4号

代表取締役:堀内貴敬 山内 悠

事業内容:施設入所に特化した身元保証サービス

設立: 2023年3月2日

HP:https://mi-ka-ta.jp/

プレスリリース詳細へ https://kyodonewsprwire.jp/release/202504076960