「テルル」を含む食品摂取と高血圧の新しい関係

【ポイント】

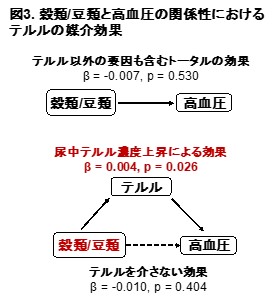

・食品等に含まれるミネラルの1種である「テルル(Te)」の体内濃度が高い人ほど高血圧になりやすい可能性があります。

・穀類/豆類について、その過剰摂取は、テルルの体内濃度を上昇させる可能性があります。

・高血圧の予防のため、個別の食品に含まれるテルル濃度をより慎重かつ継続的にモニタリングしていく必要性があります。

[画像1]https://digitalpr.jp/simg/2299/88892/600_235_2024052810064166552e21480fe.jpg

【要旨】

国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学大学院医学系研究科の三澤知子 病院助教(筆頭著者:環境労働衛生学/麻酔・蘇生医学)、香川匠 大学院生(筆頭著者:環境労働衛生学)、田村高志 准教授(予防医学)、若井建志 教授(予防医学)、西脇公俊 名誉教授(麻酔・蘇生医学)、加藤昌志 教授(責任著者:環境労働衛生学)と大神信孝 教授(藤田医科大学 衛生学)等の研究グループは、食品等に含まれるミネラルの1種であるテルル(Te)と高血圧有病率に関する新知見を報告しました。

米や納豆などに代表される穀類・豆類は日本人の食生活に欠かせない食品です。これらの食品は良質な炭水化物・ビタミン・ミネラルなどを豊富に含んでおり、私たちの健康維持に必要不可欠です。一方で、これらの食品には、微量のテルルというミネラルが含まれていることがあります。しかし、日常の食生活を通じてテルルを、どの程度摂取しているのか、テルルが具体的に健康にどのような影響を与えるのかについては、まだ十分には解明されていませんでした。

本研究では日本に住む成人2,592人の尿中テルル濃度を分析する疫学観察研究の結果、テルル濃度が高い人ほど血圧が高くなり、高血圧の有病率が増加しました。さらに、推定ヒト相当量のテルルを摂取したマウスでは、血圧が有意に上昇することを、動物介入実験で証明しました。以上の結果は、テルル過剰摂取により、高血圧のリスクが上がる可能性を示しています。

さらに、本疫学観察研究において、どのような食品の摂取が尿中テルル濃度を上昇させるのかについても検証しました。その結果、穀類/豆類の摂取が尿中テルル濃度を上昇させる原因の1つとして特定されました。しかし、穀類/豆類摂取が、直接的に高血圧の有病率を高めることはありませんでした。つまり、テルルの過剰摂取は高血圧のリスクになりますが、穀類/豆類の摂取が、直接に高血圧のリスクを高めることはないという結論になります。これらの結果は、穀類/豆類が、テルルとは逆に、高血圧リスクを緩和できる多様な成分を多く含んでいる可能性を示しています。

本成果は、穀類/豆類等の特定の食品摂取に関するリスクを提案するものではありません。高血圧の予防を介して国民の健康増進につなげるため、今後、個別の食品に含まれるテルルの濃度をより慎重かつ継続的にモニタリングしていくことの必要性があります。

本研究成果は国際学術誌『Environment International』の2024年5月12日付電子版に掲載されました。

1.背景

微量のテルルは土壌に広く分布する元素(≒ミネラル)で、根菜類や穀物などの作物でも検出されることが報告されています。このため、人々は普段の食生活を通じて日常的にテルルに曝露される可能性があります。実際に今回の調査でも87%の研究参加者の尿中でテルルが検出されました。しかし、私たちが日常的にどの食品の摂取を通じてテルルに曝露されているのかに関する具体的な情報は極めて限られていました。さらに、テルル曝露が、私たちの健康にどのような影響を与えるのかについても、不明な点が多くあります。本研究では、日本住民(成人)を対象とした疫学研究により、テルル曝露・高血圧・食生活の相関関係を疫学的に検討しました。

2.研究成果

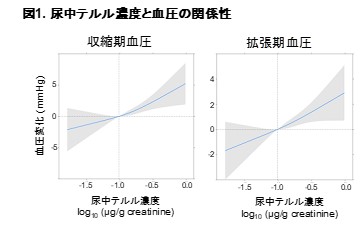

本研究では、日本多施設共同コーホート研究(J-MICC 研究)の一地区である大幸研究の第二次調査の参加者2,592人を研究対象としました。はじめに、尿中のテルル濃度と血圧との関係性を多変量線形回帰分析(*1)で解析したところ、尿中のテルル濃度の増加に伴って、収縮期血圧と拡張期血圧が上昇し(図1)、高血圧有病率も増加することがわかりました。

[画像2]https://digitalpr.jp/simg/2299/88892/300_188_2024052810064166552e213afc2.jpg

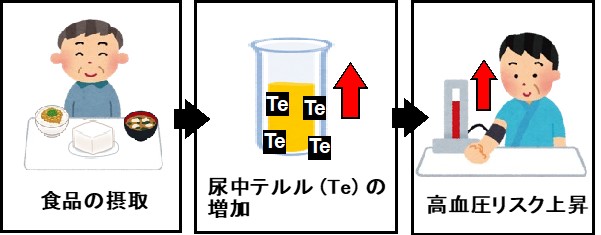

次に、食事摂取頻度調査票(*2)で得られた回答結果を食品群ごとに集計し、尿中のテルル濃度との関連性を調べました。穀類/豆類の摂取頻度が尿中テルル濃度と正の関係性を持つことが示されました(図2A)。また、穀類/豆類の摂取は他の食品群と比較しても、尿中テルル濃度に最も大きな影響を与える要因であることが示されました(図2B)。

[画像3]https://digitalpr.jp/simg/2299/88892/600_251_2024052810064166552e2146c36.jpg

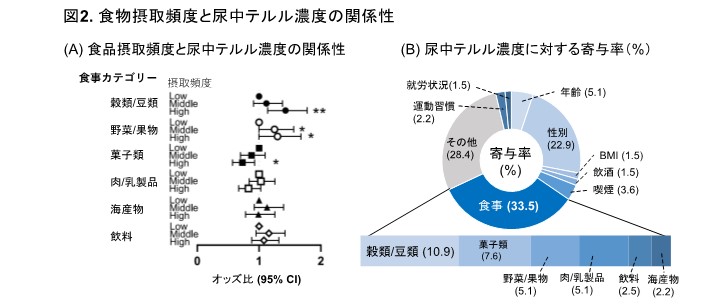

穀類/豆類の摂取がテルル曝露を増加させる可能性が示されたので、これが高血圧とどのように関連するのかを調べました。媒介分析(*3)を用いた解析により、穀類/豆類と高血圧有病率との関係において、尿中テルル濃度の増加を介した高血圧の有病率が上昇しました(図3)。さらに、疫学研究で得られた「テルル曝露による血圧の上昇」は、動物(マウス)に推定ヒト相当量のテルルを投与することで検証されました。これらの成果は、穀類/豆類の過剰摂取は、テルル依存的に発症する高血圧のリスクを高める可能性があることを部分的に示しています。一方、穀類/豆類の食品摂取が、テルル以外の要因を含めた高血圧のリスクを高めることはありませんでした。これは、穀類/豆類が、テルルとは逆に、高血圧リスクを緩和できる作用を持つ成分も多く含んでいる可能性を示しています。

[画像4]https://digitalpr.jp/simg/2299/88892/200_218_2024052810064166552e2143857.jpg

3.結論

本研究成果は、穀類/豆類等の特定の食品のリスクを提案するものではなく、食品に含まれるテルルにより誘発される高血圧のリスクを提案しています。今後、個別の食品に含まれるテルル濃度を、より慎重かつ継続的にモニタリングしていくことの必要性があります。

4.用語説明

(*1)多変量線形回帰分析

複数の要因(例えば、年齢や性別など)による影響を加味した上で特定の事象(例えば、尿中テルル濃度)と結果(例えば、血圧)の関係性を調べる統計手法のひとつです。

(*2)食事摂取頻度調査票

特定の食品項目(例:ご飯、麺、大豆、野菜、魚肉など)が一覧になっており、研究参加者がそれぞれの食品や飲み物をどのくらいの頻度で摂取するかを選択肢から回答するアンケート。食生活に関連する研究や健康・栄養調査で広く利用されています。

(*3)媒介分析

媒介分析は、独立変数と従属変数の間に関係がある場合に、その関係が媒介因子(中間変数)を介してどのように影響されるかを検討する統計手法です。例えば、あるリスク因子と疾患との関係性を考えた際、リスク因子が疾患に直接的な影響を及ぼすのか、またはある因子の変化を介して間接的に影響を及ぼすかどうかを明らかにすることができます。媒介分析を用いることで、因果関係のメカニズムをより深く理解し、介在する因子の重要性を評価することが可能となります。

【論文情報】

●雑誌名

Environment International

●論文タイトル

Elevated level of urinary tellurium is a potential risk for increase of blood pressure in humans and mice

●著者名・所属名

Tomoko MISAWA a,b,†, Takumi KAGAWA a,d,†, Nobutaka OHGAMI a,d,e,

Akira TAZAKI a,d, Shoko OHNUMA d, Hisao NAITO a, Dijie CHEN a,d,

Yishuo GU a,d, Takashi TAMURA c, Kenji WAKAI c, Kimitoshi NISHIWAKI b, Masashi KATO a,d,*

† These two authors contributed equally to this work.

Departments of a Occupational and Environmental Health, b Anesthesiology,

c Preventive Medicine, Nagoya University Graduate School of Medicine, Nagoya, Japan. d Voluntary Body for International Health Care in Universities, Aichi, Japan. e Department of Hygiene, Fujita Health University, School of Medicine, Toyoake, Aichi, Japan.

●DOI

10.1016/j.envint.2024.108735

本件に関するお問合わせ先

学校法人 藤田学園 広報部 TEL:0562-93-2868 e-mail:koho-pr@fujita-hu.ac.jp

プレスリリース詳細へ https://digitalpr.jp/r/88892

・食品等に含まれるミネラルの1種である「テルル(Te)」の体内濃度が高い人ほど高血圧になりやすい可能性があります。

・穀類/豆類について、その過剰摂取は、テルルの体内濃度を上昇させる可能性があります。

・高血圧の予防のため、個別の食品に含まれるテルル濃度をより慎重かつ継続的にモニタリングしていく必要性があります。

[画像1]https://digitalpr.jp/simg/2299/88892/600_235_2024052810064166552e21480fe.jpg

【要旨】

国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学大学院医学系研究科の三澤知子 病院助教(筆頭著者:環境労働衛生学/麻酔・蘇生医学)、香川匠 大学院生(筆頭著者:環境労働衛生学)、田村高志 准教授(予防医学)、若井建志 教授(予防医学)、西脇公俊 名誉教授(麻酔・蘇生医学)、加藤昌志 教授(責任著者:環境労働衛生学)と大神信孝 教授(藤田医科大学 衛生学)等の研究グループは、食品等に含まれるミネラルの1種であるテルル(Te)と高血圧有病率に関する新知見を報告しました。

米や納豆などに代表される穀類・豆類は日本人の食生活に欠かせない食品です。これらの食品は良質な炭水化物・ビタミン・ミネラルなどを豊富に含んでおり、私たちの健康維持に必要不可欠です。一方で、これらの食品には、微量のテルルというミネラルが含まれていることがあります。しかし、日常の食生活を通じてテルルを、どの程度摂取しているのか、テルルが具体的に健康にどのような影響を与えるのかについては、まだ十分には解明されていませんでした。

本研究では日本に住む成人2,592人の尿中テルル濃度を分析する疫学観察研究の結果、テルル濃度が高い人ほど血圧が高くなり、高血圧の有病率が増加しました。さらに、推定ヒト相当量のテルルを摂取したマウスでは、血圧が有意に上昇することを、動物介入実験で証明しました。以上の結果は、テルル過剰摂取により、高血圧のリスクが上がる可能性を示しています。

さらに、本疫学観察研究において、どのような食品の摂取が尿中テルル濃度を上昇させるのかについても検証しました。その結果、穀類/豆類の摂取が尿中テルル濃度を上昇させる原因の1つとして特定されました。しかし、穀類/豆類摂取が、直接的に高血圧の有病率を高めることはありませんでした。つまり、テルルの過剰摂取は高血圧のリスクになりますが、穀類/豆類の摂取が、直接に高血圧のリスクを高めることはないという結論になります。これらの結果は、穀類/豆類が、テルルとは逆に、高血圧リスクを緩和できる多様な成分を多く含んでいる可能性を示しています。

本成果は、穀類/豆類等の特定の食品摂取に関するリスクを提案するものではありません。高血圧の予防を介して国民の健康増進につなげるため、今後、個別の食品に含まれるテルルの濃度をより慎重かつ継続的にモニタリングしていくことの必要性があります。

本研究成果は国際学術誌『Environment International』の2024年5月12日付電子版に掲載されました。

1.背景

微量のテルルは土壌に広く分布する元素(≒ミネラル)で、根菜類や穀物などの作物でも検出されることが報告されています。このため、人々は普段の食生活を通じて日常的にテルルに曝露される可能性があります。実際に今回の調査でも87%の研究参加者の尿中でテルルが検出されました。しかし、私たちが日常的にどの食品の摂取を通じてテルルに曝露されているのかに関する具体的な情報は極めて限られていました。さらに、テルル曝露が、私たちの健康にどのような影響を与えるのかについても、不明な点が多くあります。本研究では、日本住民(成人)を対象とした疫学研究により、テルル曝露・高血圧・食生活の相関関係を疫学的に検討しました。

2.研究成果

本研究では、日本多施設共同コーホート研究(J-MICC 研究)の一地区である大幸研究の第二次調査の参加者2,592人を研究対象としました。はじめに、尿中のテルル濃度と血圧との関係性を多変量線形回帰分析(*1)で解析したところ、尿中のテルル濃度の増加に伴って、収縮期血圧と拡張期血圧が上昇し(図1)、高血圧有病率も増加することがわかりました。

[画像2]https://digitalpr.jp/simg/2299/88892/300_188_2024052810064166552e213afc2.jpg

次に、食事摂取頻度調査票(*2)で得られた回答結果を食品群ごとに集計し、尿中のテルル濃度との関連性を調べました。穀類/豆類の摂取頻度が尿中テルル濃度と正の関係性を持つことが示されました(図2A)。また、穀類/豆類の摂取は他の食品群と比較しても、尿中テルル濃度に最も大きな影響を与える要因であることが示されました(図2B)。

[画像3]https://digitalpr.jp/simg/2299/88892/600_251_2024052810064166552e2146c36.jpg

穀類/豆類の摂取がテルル曝露を増加させる可能性が示されたので、これが高血圧とどのように関連するのかを調べました。媒介分析(*3)を用いた解析により、穀類/豆類と高血圧有病率との関係において、尿中テルル濃度の増加を介した高血圧の有病率が上昇しました(図3)。さらに、疫学研究で得られた「テルル曝露による血圧の上昇」は、動物(マウス)に推定ヒト相当量のテルルを投与することで検証されました。これらの成果は、穀類/豆類の過剰摂取は、テルル依存的に発症する高血圧のリスクを高める可能性があることを部分的に示しています。一方、穀類/豆類の食品摂取が、テルル以外の要因を含めた高血圧のリスクを高めることはありませんでした。これは、穀類/豆類が、テルルとは逆に、高血圧リスクを緩和できる作用を持つ成分も多く含んでいる可能性を示しています。

[画像4]https://digitalpr.jp/simg/2299/88892/200_218_2024052810064166552e2143857.jpg

3.結論

本研究成果は、穀類/豆類等の特定の食品のリスクを提案するものではなく、食品に含まれるテルルにより誘発される高血圧のリスクを提案しています。今後、個別の食品に含まれるテルル濃度を、より慎重かつ継続的にモニタリングしていくことの必要性があります。

4.用語説明

(*1)多変量線形回帰分析

複数の要因(例えば、年齢や性別など)による影響を加味した上で特定の事象(例えば、尿中テルル濃度)と結果(例えば、血圧)の関係性を調べる統計手法のひとつです。

(*2)食事摂取頻度調査票

特定の食品項目(例:ご飯、麺、大豆、野菜、魚肉など)が一覧になっており、研究参加者がそれぞれの食品や飲み物をどのくらいの頻度で摂取するかを選択肢から回答するアンケート。食生活に関連する研究や健康・栄養調査で広く利用されています。

(*3)媒介分析

媒介分析は、独立変数と従属変数の間に関係がある場合に、その関係が媒介因子(中間変数)を介してどのように影響されるかを検討する統計手法です。例えば、あるリスク因子と疾患との関係性を考えた際、リスク因子が疾患に直接的な影響を及ぼすのか、またはある因子の変化を介して間接的に影響を及ぼすかどうかを明らかにすることができます。媒介分析を用いることで、因果関係のメカニズムをより深く理解し、介在する因子の重要性を評価することが可能となります。

【論文情報】

●雑誌名

Environment International

●論文タイトル

Elevated level of urinary tellurium is a potential risk for increase of blood pressure in humans and mice

●著者名・所属名

Tomoko MISAWA a,b,†, Takumi KAGAWA a,d,†, Nobutaka OHGAMI a,d,e,

Akira TAZAKI a,d, Shoko OHNUMA d, Hisao NAITO a, Dijie CHEN a,d,

Yishuo GU a,d, Takashi TAMURA c, Kenji WAKAI c, Kimitoshi NISHIWAKI b, Masashi KATO a,d,*

† These two authors contributed equally to this work.

Departments of a Occupational and Environmental Health, b Anesthesiology,

c Preventive Medicine, Nagoya University Graduate School of Medicine, Nagoya, Japan. d Voluntary Body for International Health Care in Universities, Aichi, Japan. e Department of Hygiene, Fujita Health University, School of Medicine, Toyoake, Aichi, Japan.

●DOI

10.1016/j.envint.2024.108735

本件に関するお問合わせ先

学校法人 藤田学園 広報部 TEL:0562-93-2868 e-mail:koho-pr@fujita-hu.ac.jp

プレスリリース詳細へ https://digitalpr.jp/r/88892